Un geniale Max Mazzotta ospite al Calabria Showcase con il monologo “Vite di Ginius”

4 min di lettura

Calabria Showcase. Una finestra sul teatro calabrese è il progetto della Fondazione Politeama Città di Catanzaro in collaborazione con Primavera dei Teatri e Oscenica che, per la prima volta, ha dato la possibilità al teatro calabrese di mettere in scena le proprie produzioni davanti ad operatori, critici e studiosi provenienti da tutta Italia e al pubblico che ha potuto godere di spettacoli di altissima qualità artistica ma, spesso, lontani dalle “grandi” stagioni allestite nei più importanti teatri della regione.

Calabria Showcase. Una finestra sul teatro calabrese è il progetto della Fondazione Politeama Città di Catanzaro in collaborazione con Primavera dei Teatri e Oscenica che, per la prima volta, ha dato la possibilità al teatro calabrese di mettere in scena le proprie produzioni davanti ad operatori, critici e studiosi provenienti da tutta Italia e al pubblico che ha potuto godere di spettacoli di altissima qualità artistica ma, spesso, lontani dalle “grandi” stagioni allestite nei più importanti teatri della regione.

Un cartellone ricchissimo di eventi andati in scena a Catanzaro (dal 22 al 28 settembre) e a Castrovillari (dal 30 settembre al 6 ottobre) con l’intento di stimolare una seria riflessione sullo stato del teatro in Calabria non solo in termini di produzione artistica, ma anche di organizzazione, promozione e distribuzione teatrale.

Tra gli spettacoli proposti, in scena il 23 settembre 2022 al Teatro Politeama di Catanzaro, Vite di Ginius, il primo monologo scritto, diretto e interpretato da Max Mazzotta per Libero Teatro, compagnia di cui è fondatore e direttore artistico.

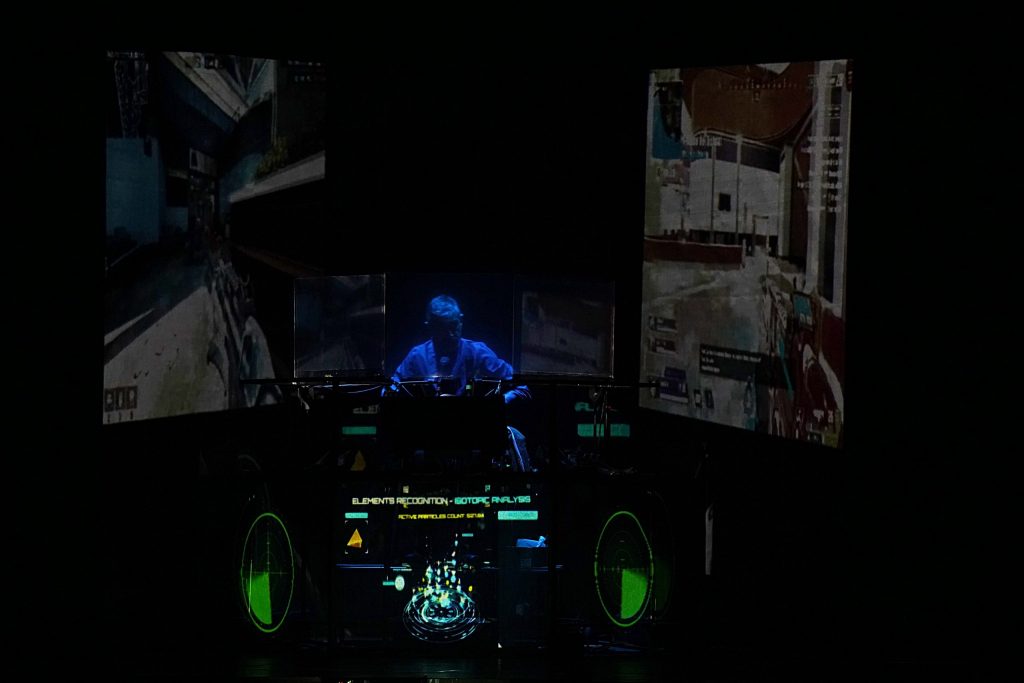

Nella pièce il teatro è inteso come riscrittura giocata sul palcoscenico, come assemblaggio di materiali cui viene data una carica unitaria dall’interprete attraverso il suo volto, con quella serie di espressioni che il pubblico identifica di primo acchito come nelle maschere della commedia; dalla voce capace di giocare con sapienza intonazioni e inflessioni pur in un registro ristretto e perciò riconoscibile; dai mezzi che usa nel campo della tecnica: schermi, microfoni, sintetizzatori audio, voci registrate con le quali interloquisce, scie sonore e musicali.

Sul palcoscenico, dietro il sipario chiuso, la scenografia dà le spalle alla platea vuota. Immagini affascinanti e psichedeliche, animate da una autentica genialità visiva, scorrono su tre schermi che perimetrano lo spazio con giochi di luce e di prospettiva mentre il formicolio della vita quotidiana è condensata in segni minimi (una brocca, delle scarpe…) attorno a un banco/consolle. Di fronte, sempre sul palco, è seduto il pubblico che si ritrova immerso in una dimensione simbolica, in un silenzio popolato di parole e perciò di cose, di respiro, di emozione, di dolore e di amore.

Nel ricordo dei suoi “sé sepolti” Ginius/Mazzotta strappa la buona coscienza dello spettatore e lo coinvolge nel ghigno di un ripetitivo gioco di personaggi ed eventi. Il fascino dello spettacolo è proprio il suo procedere per quadri e per immagini che scavalcano il tempo, il dopo e il prima di uomini e donne che vivono e sono già morti, che muoiono e si rivoltano alla vita. Nel loro apparire sulla scena capiscono che il corpo è una vicenda umana e questo desiderio di percezione, di ricordare il già vissuto li conduce non solo a (ri)vivere ma a rappresentare la loro storia: Za Popa e Ninuzzu detto “Uzzu” caduto in un pozzo per uno stupido gioco, Nanni timido venditore di scarpe innamorato di Nina che sarà uccisa da suo fratello per gelosia e per un distorto senso dell’onore, Gianni, il fratricida, che come Caino toglierà la vita a suo fratello minore affetto da disturbi mentali, il Muloch che, pur nella libidine del potere, riscopre – grazie ad una “giovinicia” – l’appartenenza antica.

Nel ricordo dei suoi “sé sepolti” Ginius/Mazzotta strappa la buona coscienza dello spettatore e lo coinvolge nel ghigno di un ripetitivo gioco di personaggi ed eventi. Il fascino dello spettacolo è proprio il suo procedere per quadri e per immagini che scavalcano il tempo, il dopo e il prima di uomini e donne che vivono e sono già morti, che muoiono e si rivoltano alla vita. Nel loro apparire sulla scena capiscono che il corpo è una vicenda umana e questo desiderio di percezione, di ricordare il già vissuto li conduce non solo a (ri)vivere ma a rappresentare la loro storia: Za Popa e Ninuzzu detto “Uzzu” caduto in un pozzo per uno stupido gioco, Nanni timido venditore di scarpe innamorato di Nina che sarà uccisa da suo fratello per gelosia e per un distorto senso dell’onore, Gianni, il fratricida, che come Caino toglierà la vita a suo fratello minore affetto da disturbi mentali, il Muloch che, pur nella libidine del potere, riscopre – grazie ad una “giovinicia” – l’appartenenza antica.

Tra realismo povero e surreale favoloso in cui si ravvisano tracce carsiche di rituali che appartengono all’orfismo e al pitagorismo, Mazzotta si fa artigiano di un malessere comico e, con quel volto umanissimamente scavato, siede come anima impalpabile e presenza ingombrante che si sdoppia, si “stripla”, si “quadrupla” identificando l’Altro con le proprie angosce, con la propria avida miseria in un riflusso di peccati rivissuti nella loro psicologica, spiritualistica memoria che diventa gioco condotto nel testo in esposizione funambolica.

Tuttavia, lo spazio agito, visibile esteriormente, pur nel suo impianto visionario è meno importante dello spazio narrato, evocato, ricordato, atteso. È la parola, infatti, che si incarica di mediare la distanza tra queste due scene, quella fisica e quella mentale-onirica.

In una poetica della vertigine, la scrittura, prestandosi ad una serie di combinazioni in cui si realizza una pluralità di stili e di registri, diventa il luogo in cui riaffiorano le ombre, l’oscillazione profonda dell’essere, i cedimenti di un pensiero che non esita ad affacciarsi sull’abisso.

Alla radice della tensione drammaturgica sta la lingua dell’/sull’/attorno all’anima, di chiara matrice dantesca negli esiti lirici più riusciti, un declamato in versi a metrica variabile che si deposita su simulacri visivi perturbanti escludendo i registri bassi in una verticalizzazione, un accumulo di enunciati in cui la parola “alta”, venata di umorismo nero, si fa rarefazione e concretezza. Laddove il racconto delle quattro vite vissute da Ginius è affidato alla prosa espressa in un dialetto calabrese dell’Ottocento ricondotto ai meccanismi affabulatori elementari dell’epos popolare, nel romanesco degli Anni ’60, nell’italiano contemporaneo e in una lingua ibridata e futuribile, innaturale, straniata eppure comprensibile e fantasiosa che scuote un pubblico assuefatto alle pigrizie linguistiche.

La morte è un’illusione e lo spettacolo mostra le possibilità della libertà nell’arte, del suo incantamento, del suo gusto dell’assurdo, della sua apertura all’impossibile.

Giovanna Villella

[ph Angelo Maggio]